Einführung in die Ausstellung

„Stille aufgefaltet“ von Christa Jeitner

zur Eröffnung am 5. Juni 2010, 16 Uhr

„Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.“

Diesen Satz setzt der Verfasser des Markusevangeliums an die Stelle seiner Passionserzählung, nachdem Jesus – wie es dort heißt – „laut schrie und verschied“. Die unsagbare Gewalt spiegelt sich wider im Bild des zerreißenden Vorhangs, hinter dem das Allerheiligste im Tempel aufbewahrt wird. Es ist die Gewalt, welche die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten – vor dem Leben –weder kennt noch anerkennt.

Vor uns, im Zentrum dieser Ausstellung, befindet sich das Werk: “Der Vorhang im Tempel, zerrissen“, ergänzt durch zwei weitere Zustandsbeschreibungen, „geflickt, gerissen“. Wenn Sie das Titelschild lesen, werden Sie sehen, dass dies in Klammern unter dem eigentlichen Titel steht. Und der lautet: „Kein Titel!“. Das Ausrufezeichen verweist auf den berühmt gewordenen Satz von Theodor W. Adorno „… nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch …“ Doch der jüdische Dichter Paul Celan, der nur knapp der Vernichtung entkommen war, schrieb Gedichte in deutscher Sprache. „Sie war das einzige, was ihm inmitten der Verluste geblieben war (…), jene deutsche Sprache, in der ihm seine Mutter Verse von Goethe und Schiller vorgesprochen hatte, und die nun zugleich die Sprache ihrer Mörder war. In keiner anderen Sprache hätte er ihr und der anderen Ermordeten gedenken können“ (Joachim Seng, Essay, Frankfurter Rundschau, 25.11.2000).

Allerdings, die Sprache seiner Gedichte ist auffällig eingefärbt. Paul Celan beschreibt sie folgendermaßen: „Die ,Musikalität’ der ,graueren’ Sprache hat nichts mehr mit jenem ;Wohlklang’ gemein, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte“. In diesen Worten vernehmen wir eine europäische Stimme. Das Furchtbarste indessen ist grenzenlos. Rechts der Kanzel auf der Empore sehen Sie die Arbeit: „Ohne Titel!“. Darunter steht in Klammern „Schatten auf einer Brücke in Hiroshima“.

Die Ausstellung trägt den Titel „Stille, aufgefaltet“. Entlehnt ist er dem Titel der großen Arbeit auf der Empore gegenüber der Kanzel. Die Gestaltung dieses Werkes öffnet einen Interpretationsspielraum auf mehreren Ebenen. Eine Ebene möchte ich beleuchten: „Stille, aufgefaltet“. Verstehen wir die Angabe „aufgefaltet“ nicht technisch, vielleicht im Sinne von „sich ausgebreitet habend“. Nur 12 km Luftlinie von hier entfernt liegt ein Ort, der Stille einfordert: das ehemalige Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Wer wie Christa Jeitner sich mit der Tragödie des 20. Jahrhunderts künstlerisch auseinandergesetzt hat, kann gar nicht anders, als sich in Beziehung zu setzen mit diesem Ort heutigen Gedenkens und den Klageliedern dieser Stätte in dieser Ausstellung ein Echo geben. So finden wir an der Wand oben – in Richtung Ravensbrück platziert – die Arbeit: „Klagemauer für den Aufstand im Warschauer Ghetto“. Weitere Arbeiten, wie „Unter der Asche, (die Sprache Paul Celans bedenkend)“, „Überschrift z. B.: Bad und Desinfektion“, „Engführung“ (mit Zitaten aus einem Gedicht von Paul Celan), “Pater Maksymilian Kolbe“, „Die zurückgelassene Hülle, festgelegt“ und der „Vorhang im Tempel“ gehören zu diesem Themenkreis „Leid und Verfolgung“.

Auch die beiden in Knüpftechnik ausgeführten Werke fügen sich hier an: „Schleierlinnen“ und „Vera icon“. Sicher kennen Sie die Darstellung der mittelalterlichen Legende vom „Schweißtuch der Veronika“ Eine der am Kreuzweg stehenden Frauen reicht Jesus ein Tuch, damit er den blutigen Schweiß auf seinem Gesicht trocknen kann. Als er das Tuch wieder zurückgibt, enthält es den Abdruck seiner Gesichtszüge – sein wahres Bild – lateinisch: vera icon. Daraus bildete sich der Name Veronika. Die genaue Bezeichnung des Kunstwerks lautet: „Vera icon, entstehend“, „Schleierlinnen“ ist dem vorgeordnet. Gemeint ist ein und dasselbe Tuch zweimal, zum einen das Tuch noch im Zustand , bevor es gereicht wird, zum anderen im Prozess des entstehenden Abbilds.

Und nun die über dem Altartisch präsentierte „Gefängniszelle“, die zwei unterschiedliche Wirklichkeiten zusammenbringt. Zum einen sieht man perspektivisch angedeutet einen Zellenraum. Zum anderen als ikongrafisches Zitat einen Kreuzes-Nagel verbunden mit einer Blutlache, die im Zentrum der Bildkomposition steht. Das im Jahre 1968 entstandene Bild, das die traumatische Situation des Ausgeliefertseins thematisiert, hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Ich nenne analog zum Lager Ravensbrück die von den Serben im Bosnienkrieg eingerichteten Vergewaltigungslager.

Eine Methode des künstlerischen Schaffens von Christa Jeitner ist die Be- und Verarbeitung dessen, was sich vorfindet. Daraus entstand ein weiteres thematisches Feld: „Fundstücke“. Selbst die Kirche in Dannenwalde könnte man als ein solches bezeichnen, das ein Freundeskreis mit Dr. Hoffmann zur „Kirche am Wege“ werden ließ. Auf die Spuren ihres früheren desolaten Zustands verweist ein Objekt aus dem Themenkreis „Fundstücke“. Das ist an der Stelle platziert, wo sich früher die Orgel befand. Sein Titel lautet: „Außer Stande“. Diese verwandelten Orgelpfeifen demonstrieren die Abwesenheit der Seele eines Kirchenraums.. Sie stehen nicht mehr auf der Windlade, „außerstande“, den Raum mit Klang zu erfüllen.

Und nun zum Zyklus „Beduinische Fundstücke“. Darunter das Objekt „Nähte eines Kamelsacks“. Es liegt hinten an der Tür. Dem ersten Anschein nach klingt der Titel beinahe paradox: „Nähte eines Kamelsacks“. Christa Jeitner lässt uns mit der Lupe eine bestimmte Stelle betrachten. Die Stelle eines von einem Kamel zu tragenden Sackes, in dem möglichst viel Strauchwerk verstaut werden kann. Zur Aufgabe des Beduinen, der Christa Jeitner während ihres Sinai-Aufenthaltes betreute, gehörte neben der Sorge um die Verpflegung auch das Beschaffen von Strauchwerk zum Feuermachen. Weil kein Sack mit entsprechend großem Volumen vorhanden war, hatte seine Mutter drei kleine Säcke zu einem großen zusammengenäht – mit überwendlichen Nähstichen. Wenn Sie jetzt dieses Objekt anschauen, werden Sie darin den Sack nicht mehr erkennen. Das Ziel der Darstellung war, das sichtbar zu machen, wo die Hand der Mutter tätig war und wozu die Bemerkung des Beduinen mitgehört werden muss: „Meine Mutter hat das für mich gemacht.“

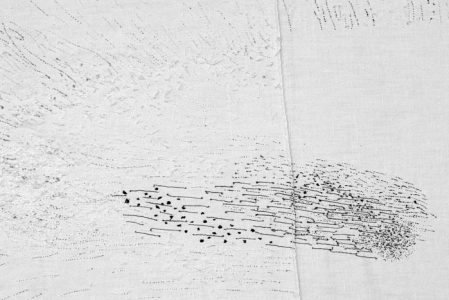

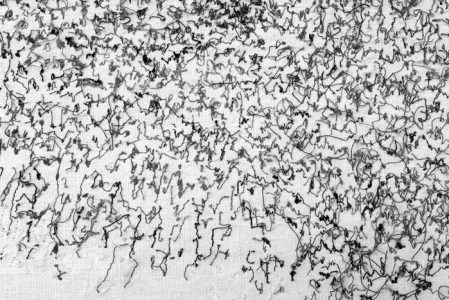

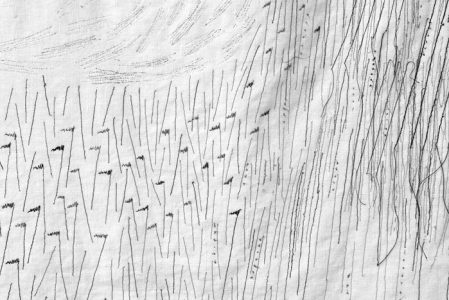

An die zu Beginn gemachten biografischen Notizen möchte ich noch eine anzufügen: Christa Jeitner, etwa 5 Jahre alt, antwortete auf die entsprechende Frage: „Ich werde Zeichnerin.“ Und auf die Verbesserung „Technische Zeichnerin!“: „Nein, richtige.“ Die Linie wurde zu ihrem Hauptausdrucksmittel. In ihrer ersten Ausstellung zeigte sie Grafik. Ihre zweite Ausstellung zeigt bereits, wie sie die Möglichkeiten außerhalb jeglicher Grenzen auslotet und somit völlig Neues präsentiert. Die farbige Linie mündet in die mit der Nähmaschine ausgeführte Nahtzeichnung. Der Faden fungiert als natürlicher Träger der Farbe.

Es folgt die Reduktion der Farbe bis hin zum krassen Schwarz-Weiß. Schließlich überschreitet sie die letzte Grenze: Sie gelangt zum Objekt und zum Gegenstand selbst im Fundstück.

Ich möchte noch einmal auf die Arbeit, die dieser Ausstellung den Titel gibt, zurückkommen. „Linnen: Stille, aufgefaltet“. Sie ist ein Beispiel dieser eben genannten Reduktion bis hin zum krassen Schwarz. Wenn Sie sich damit beschäftigen, haben Sie die Möglichkeit, dazu etwas zu lesen. Christa Jeitner hat die Gedankengänge, die den Entstehungsprozess dieser Arbeit begleiteten, aufgeschrieben und dazugelegt.

Ich darf davon ausgehen, dass Ihnen allen, als Sie den Raum betraten, die Konzeption der Ausstellung als eine eigenständige Kategorie aufgefallen ist.

Es ist eine Gestaltung, die von diesem wunderbaren Kirchenraum inspiriert ist, und zugleich in Korrespondenz steht mit seiner liturgischen Bestimmung. So kann man mit Fug und Recht von einem Gesamtkunstwerk sprechen, das uns Christa Jeitner hier präsentiert. Dafür sei ihr herzlich gedankt.

Petra Pfeiffer

Linnen: Stille, aufgefaltet

161,5 x 221,5 cm, Ausschnitte

2007-2010

Fotos: Micha Winkler